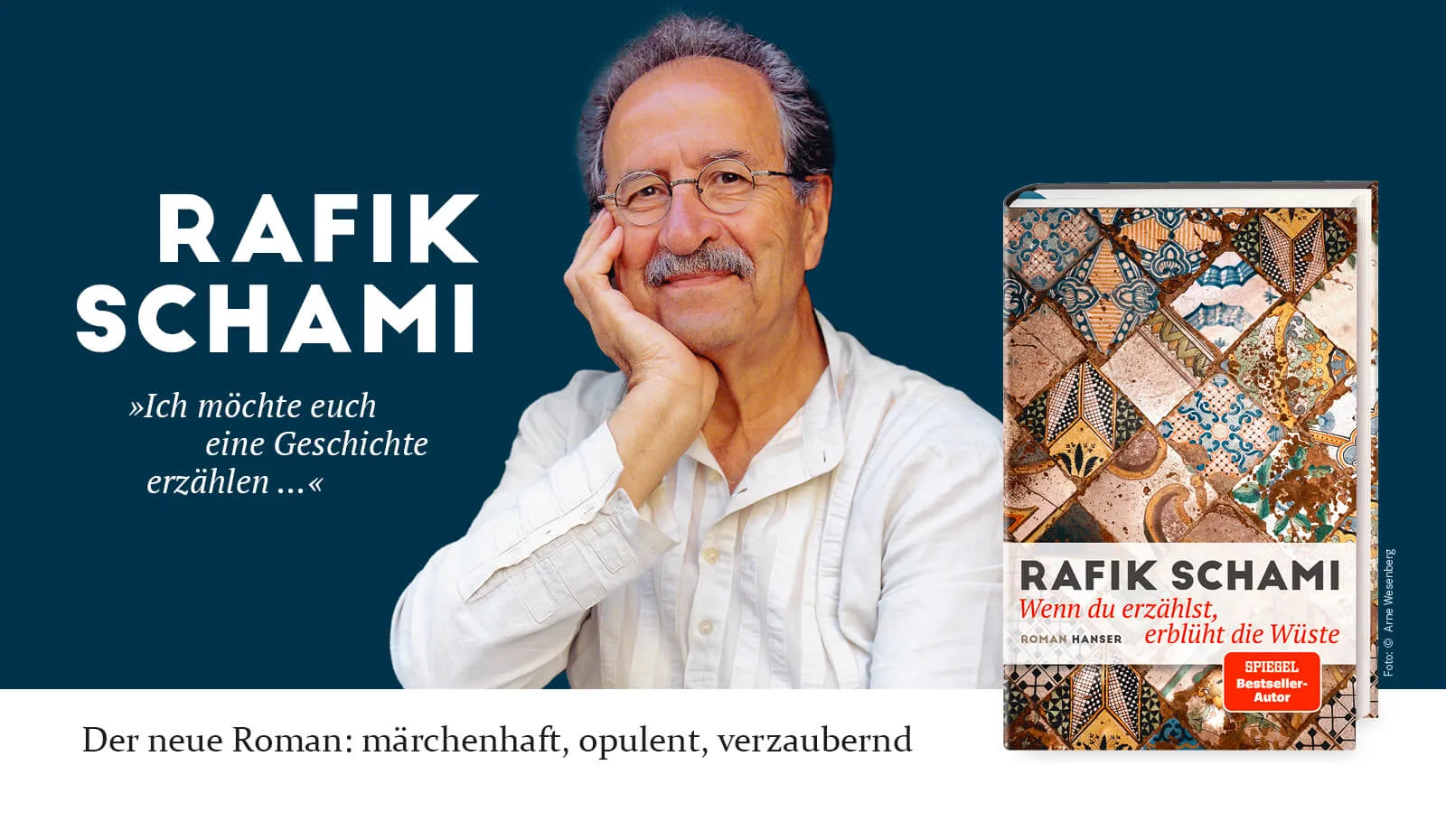

Rafik Schami

Wenn du erzählst, erblüht die Wüste

Wenn er erzählt, erblüht die Wüste – der neue Roman von »Meistererzähler Rafik Schami«. Denis Scheck

In einem arabischen Land herrscht im 19. Jahrhundert der weise König Salih. Als die Königin bei einem Attentat ums Leben kommt, versinkt die einzige Tochter in tiefe Melancholie. Die Thronfolgerin hat sich in einen armen Fischer verliebt, wovon ihr Vater nichts ahnt. Als Karam, der Kaffeehauserzähler, von ihrer Krankheit erfährt, beschließt er, die Prinzessin zu heilen. Allabendlich versammelt er erzählfreudige Menschen im Palast, um die junge Frau durch die schönsten Geschichten ins Leben zurückzuholen: von Mut und Feigheit, von Freundschaft und Feindschaft, von der Liebe und der Weisheit des Herzens. Eine Hommage an das Erzählen, die nicht nur Leserinnen und Leser von „Tausendundeiner Nacht“ begeistern wird.

Curriculum Vitate, Preise und Auszeichnungen

CURRICULUM VITATE

1946 in Damaskus / Syrien geboren

1965-1970 Gründung und Leitung der Wandzeitung ›Al-Muntalek‹ im alten Stadtviertel von Damaskus

1971 in die Bundesrepublik ausgewandert

1971-1979 Arbeit in Fabriken und als Aushilfskraft in Kaufhäusern, Restaurants und Baustellen. Studium der Chemie.

1979 Promotion.

1971-1977 Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien, in arabischer und deutscher Sprache

1980 Mitgründer der Literaturgruppe ›Südwind‹ und des PoLiKunst-Vereins

1980-1985 Mitherausgeber und Autor der Reihe ›Südwind-Gastarbeiterdeutsch‹ und der Reihe ›Südwind-Literatur‹ (insgesamt 13 Bände)

Seit 1982 freier Schriftsteller

Seit 2002 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste

2008 Gemeinsam mit dem Musikverleger Patrik Landolt die Reihe Wort-Klang gegründet, eine CD-Reihe von Musiker(inne)n und Schriftsteller(inne)n. Mehr erfahren!

2011 Gründer und Herausgeber der Literaturreihe Swallow Editions für Literatur aus den arabischen Ländern. Hier ist die Website in drei Sprachen. Mehr erfahren!

2012 Mit Freunden Gründung des Vereins Schams e.V. zur Förderung und Unterstützung von syrischen Kindern und Jugendlichen. Mehr erfahren!

2015 Herausgeber der Reihe ›Sechs Sterne‹

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

1985 Adalbert-von-Chamisso-Förderpreis für sein Gesamtwerk

1986 Thaddäus-Troll-Preis für “Der Fliegenmelker”

1987 Die blaue Brillenschlange (Schweiz) für “Eine Hand voller Sterne”

1987 ZDF-Leseratten-Preis für “Eine Hand voller Sterne”

1987 Zürcher-Kinder- und Jugendbuchpreis (Schweiz) für “Eine Hand voller Sterne”

1987 Ehrenliste des Staatspreises (Österreich) für sein Gesamtwerk

1989 Smelik-Kiggen-Preis (Niederlande) für sein Gesamtwerk

1990 Rattenfängerpreis der Stadt Hameln für “Erzähler der Nacht”

1990 Phantastik-Preis der Stadt Wetzlar für “Erzähler der Nacht”

1991 Mildred L. Batchelder Award (USA) für sein Gesamtwerk

1993 Adalbert-von-Chamisso-Preis für sein Gesamtwerk

1994 Hermann-Hesse-Preis für “Der ehrliche Lügner”

1996 Prix de Lecture (Frankreich) für “Der Schnabelsteher”

1997 Hans-Erich-Nossack-Preis für sein Gesamtwerk

1997 Storytelling World Award (USA)

1999 “Beste 7 Bücher für junge Leser” für “Der geheime Bericht über den Dichter Goethe” im März von Focus + Deutsch-landradio ausgewählt

1999 “Buch des Monats” Februar wird “Der geheime Bericht über den Dichter Goethe”, Volkacher Akademie

1999 “Fällt aus dem Rahmen” im August, von der Zeitschrift Eselsohr für “Der geheime Bericht über den Dichter Goethe”

2002 Heidelberger Leander (BRD)

2003 Weilheimer Literaturpreis (BRD)

2003 Kunstpreis Rheinland-Pfalz (BRD)

2007 Literaturpreis der Stadt Dortmund – Nelly-Sachs-Preis 2007

2009 Book of the Year Awards, Silber für “Die dunkle Seite der Liebe”

2010 Brüder-Grimm-Professur der Universität Kassel

2010 IPPY-Goldmedaille für “Die dunkle Seite der Liebe”

2011 Georg-Glaser-Preis für Literatur

2011 Preis gegen das Vergessen und für Demokratie

2012 Eine Stadt ein Buch, für den Roman „Eine Hand voller Sterne“ (Wien)

2013 Den erstmalig verliehenen Tüddelband-Preis der Stadt Hamburg

2015 Hermann-Sinsheimer-Preis der Stadt Freinsheim

2015 wurde sein Buch “Eine Hand voller Sterne” als Buch für die Stadt (Köln) ausgewählt

2015 Preis der Stiftung Bibel & Kultur.

2015 Großer Preis der Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Zur Laudatio

2016 Medienpreis Goldene Zeile des Pfälzischen Bezirks im Deutschen Journalisten-Verband

2018 Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis. Zur Laudatio

2018 Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendliteratur für ›Sami und der Wunsch nach Freiheit‹

2018 Jugendbuchpreis der Stiftung Weltethos für ›Sami und der Wunsch nach Freiheit‹

2022 Carl-Zuckmayer-Medaille für seine Verdienste um die deutsche Sprache Zur Laudatio

Videos mit Rafik Schami

Rafik Schami beim Podcast Hanser Rauschen

Podcast Hanser Rauschen | #10

Rafik Schami erzählt

Manfred ist einer der besten Computerexperten in diesem Land. »Das Buch der Zukunft«, sagte er mir beim letzten Besuch, »wird traumhaft sein. Es wird das Lesen revolutionieren. Es wird das atmosphärische Lesen ermöglichen«, schwärmte er, »und das ohne lästiges Volumen, ohne Regale, ohne Zerstörung der Wälder. Es wird papierlos sein ...«

Wenn Said sprach, kamen nur Lügen aus seinem Mund. Seine Mutter sagte, das sei zwar bei ihm immer so gewesen, abersie finde das, was er erzähle, nie langweilig. Sein Vater sagte nichts mehr. Er wurde zornig, wenn Said zu erzählen begannund die Leute dann ununterbrochen lachten. Und wirklich log Said den Himmel wolkig.

Oft bleiben die Gründe für die Entwicklung eines Kunstwerks im Verborgenen, und je mehr Schichten der Boden enthält, aus dem das Kunstwerk hervorgeht, um so schwerer ist zu bestimmen, welche Schicht Einfluß auf die Entstehung hat. Monokausale Werke werden selten zu Kunst. Der ›West-östliche Divan‹, mein Favorit unter den lyrischen Werken des größten Meisters deutscher Zunge, ist ein vielschichtiges Kunstwerk. Es ist eine der größten Liebeserklärungen, die je ein Europäer dem Orient gemacht hat.

Liebe Jugend, die heute hier durch euch liebe Schüler und Schülerinnen des Weilheimer Gymnasiums vertreten ist, die sich aber auch in den Herzen vieler Erwachsener bewahrt hat ... bevor ich mit meiner eigentlichen Rede anfange, sollte ich euch anstandshalber verraten, wie sie zustande kam. Als ich kurz davor war, meine Rede für euch zu schreiben, mußte ich noch schnell Blumen für eine Feier besorgen. Der Blumenladen war voll, also wartete ich und beobachtete dabei die Floristin, wie sie genießerisch einen prächtigen Strauß kreierte.

Liebe Kinder, liebe Eltern und Großeltern, Liebe Freundinnen und Freunde, Meine Damen und Herren, Ich halte nie gerne Vorträge, weil ich nicht gut vorlesen kann. Aber was soll ich tun, wenn mich ein Freund darum bittet? Jakob Köllhofer kenne und schätze ich seit über dreißig Jahren. Sollte Ihnen mein Vortrag gefallen, so können Sie ihn ruhig für seine Entscheidung loben. Sollte der Vortrag Sie langweilen, so ist es allein meine Schuld.

Essays

Weitere Texte von Rafik Schami

Geburtstag »

Lachen »

Reisen »

Geheimnisse »

Tiere »

Sehnsucht »

Rafik Schami auf Lesetour

Rafik Schami bei einem Erzählabend im Juli 2022, der auf der Seebühne im Luisenpark (Mannheim) stattgefunden hat.

Rafik Schami bei der Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille.

Rafik Schami bei Hanser

»Rafik Schami hat dem deutschen Publikum die arabische Welt in über 30 Jahren lebendig gemacht. Die Düfte der Gewürze, das Murmelspiel der Kinder in den Gassen von Damaskus ebenso wie die gnadenlose Macht des Aberglaubens und den Terror der Diktatur.«

Leonie Berger, SWR2

Fritz J. Raddatz, Die Zeit

»Ein Mosaik mit vielen Mustern und Farben – das ist das Werk von Rafik Schami: Da gibt es helle Steine mit Märchen und Kinderbüchern, präzise geschliffene, manchmal scharfkantige Essays und die schimmernden, vielschichtigen Muster der opulenten Romane.«

Leonie Berger, Deutschlandfunk

Alle Bücher bei dtv

Bibliografie

Bücher in deutscher Sprache

1. Das letzte Wort der Wanderratte, Neuer Malik (Kiel), 1984

2. Der Fliegenmelker, Arabisches Buch (Berlin), 1985

3. Der erste Ritt durchs Nadelöhr, Neuer Malik (Kiel), 1985

4. Bobo und Susu, Jungbrunnen (Wien), 1986

5. Eine Hand voller Sterne, Beltz & Gelberg (Weinheim), 1987

6. Malula, Neuer Malik (Kiel), 1987

7. Erzähler der Nacht, Beltz & Gelberg (Weinheim), 1989

8. Der Wunderkasten, Beltz & Gelberg (Weinheim), 1990

9. Vom Zauber der Zunge, Im Waldgut (Schweiz), 1991

10. Der fliegende Baum, Neuer Malik (Kiel), 1991

11. Der ehrliche Lügner, Beltz & Gelberg (Weinheim), 1992

12. Das ist kein Papagei, Carl Hanser Verlag (München), 1994

13. Der brennende Eisberg, Verlag im Waldgut (Schweiz), 1994

14. Der Schnabelsteher, Nord-Süd-Verlag (Hamburg), 1995

15. Reise zwischen Nacht und Morgen, Carl Hanser Verlag (München), 1995

16. Fatima und der Traumdieb, Nord-Süd-Verlag (Hamburg), 1996

17. Gesammelte Olivenkerne, Carl Hanser Verlag (München), 1997

18. Milad, Carl Hanser Verlag (München), 1997

19. Albin und Lila, Nord-Süd-Verlag (Hamburg), 1999

20. Der geheime Bericht über Goethe, Carl Hanser Verlag (München), 1999, mit U. M. Gutzschhahn

21. Sieben Doppelgänger, Carl Hanser Verlag (München), 1999

22. Die Sehnsucht der Schwalbe, Carl Hanser Verlag (München), 2000

23. Damaskus, der Geschmack einer Stadt mit Marie Fadel, Sanssouci Verlag, 2002

24. Mit fremden Augen, Palmyra (Heidelberg), 2002

25. Die Farbe der Worte, ars vivendi (Cadolzburg), 2002, mit Root Leeb

26. Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm, Hanser (München), 2003

27. Die dunkle Seite der Liebe, Hanser (München), 2004

28. Damaskus im Herzen, Hanser (München), 2006

29. Der Kameltreiber von Heidelberg, Hanser (München), 2006

30. Das Geheimnis des Kalligraphen, Hanser (München), 2008

31. Eine deutsche Leidenschaft namens Nudelsalat, Deutscher Taschenbuch Verlag (München), 2011

32. Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte, Hanser (München), 2011

33. Wie sehe ich aus? Fragte Gott, Edition Chrismon (Frankfurt), 2011

34. Das Herz der Puppe, Hanser (München), 2012

35. Hast du Angst? fragte die Maus, Beltz (Weinheim), 2013

36. Meister Marios Geschichte, Hanser (München), 2013

37. Der Mut, die Würde und das Wort, edition Syndikat (Karlsruhe), 2013

38. Sophia oder Der Anfang aller Geschichten, Hanser (München), 2015

39. Ich wollte nur Geschichten erzählen, Verlag Schiler & Mücke, Verlag Hirnkost (Berlin), 2017

40. Die geheime Mission des Kardinals, Hanser (München), 2019

41. Mein Sternzeichen ist der Regenbogen, Hanser ( München) 2020

42. Gegen die Gleichgültigkeit, Schiler & Mücke (Berlin), 2021

43. Die Geburt, mit Mehrdad Zaeri, edition Chrismon (Leipzig) 2021

44. Wenn du erzählst, erblüht die Wüste, Hanser (München) 2023

Herausgeber:

1. Südwind-Literatur, 13 Bände., Edition CON, Bremen1980-1986

2. Wie kam die Axt in den Rücken des Zimmermanns, Sanssouci Verlag, 1999

3. Sechs Sterne, 6 Bände. ars Vivendi, Cadolzburg, 2015-2020

4. Swallow-Editions 5 Bände, Schiler & Mücke, 2012

5. Flucht aus Syrien – neue Heimat Deutschland?, mit Klaus Farin, Verlag Hirnkost, Berlin 2018

Theaterstücke und Hörspiele

1. Als die Puppen aus der Reihe tanzten. Regie G. Naasan. (Uraufführung), München, 1987

2. Der Kameltreiber von Heidelberg (RIAS), Berlin, 1986

3. Zu Besuch bei Harry Heine (SDR), Stuttgart, 1997

Hörbücher

1. Der Kameltreiber von Heidelberg, Patmos, 1987

2. Verrückt zu sein ist gar nicht so einfach, Network, 1988

3. Murmeln meiner Kindheit (3 CDs & 3 MCs), Network, 1995

4. Die Farbe der Worte (2 CDs & 2 MCs), Hörverlag, 2000

5. Eine Hand voller Sterne (2CDs & 2 MCs), Network, 2000

6. Der Wunderkasten, König Tutnix (2 CDs), Network, 2003

7. Der Schnabelsteher & der Fliegende Baum mit Duo Pianoworte, Randomhouse, 2005

8. Das Schaf im Wolfspelz, Terzio, 2005

9. Die dunkle Seite der Liebe (21 CDs & 2 MP 3), Steinbach sprechende Bücher, 2005

10. Märchen aus Malula (2 CDs), Steinbach sprechende Bücher, 2006

11. Erzähler der Nacht (3 CDs), Beltz, 2006

12. Die Sehnsucht der Schwalbe (6 CDs), Steinbach sprechende Bücher, 2006

13. Reise zwischen Nacht und Morgen (6 CDs), Steinbach sprechende Bücher, 2007

14. Sie liebt ausgerechnet Bobo (1 CD), Steinbach sprechende Bücher, 2007

15. Eine Hand voller Sterne (3 CDs), Beltz, 2007

16. Damaskus, der Geschmack einer Stadt (3 CDs), Steinbach sprechende Bücher, 2008

17. Das Geheimnis des Kalligraphen (6 CDs), Steinbach sprechende Bücher, 2008

18. Abbara, mit Günter B. Sommer (1 CD), Intakt, 2008

19. Murmeln meiner Kindheit (neue Ausgabe, 3 CDs), Steinbach sprechende Bücher, 2009

20. Zwei Weihnachtsgeschichten, Steinbach, 2010

21. Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte, Steinbach sprechende Bücher, 2011

22. Die Farbe der Worte (2 CDs), Steinbach sprechende Bücher, 2011

23. Eine deutsche Leidenschaft namens Nudelsalat, Steinbach sprechende Bücher, 2012

24. Der Tretroller und andere Geschichten, Steinbach sprechende Bücher, 2013

25. Milad (2 CDs), Steinbach sprechende Bücher, 2014

26. Der erste Ritt durchs Nadelöhr, Steinbach sprechende Bücher, 2014

27. Sophia oder Der Anfang aller Geschichten (9 CDs), Steinbach sprechende Bücher, 2015

28. Der Kameltreiber und andere Geschichten (1 CD), Steinbach sprechende Bücher, März 2017

Übersetzungen

Rafik Schamis Bücher sind bisher in 34 Sprachen erschienen: Arabisch, Baskisch, Bosnisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Galizisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Koreanisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, Urdu und Usbekisch.

Die Reihe ist zensur-, erdöl-, langweile- und diktaturfrei.

Gegründet und herausgegeben von Rafik Schami in enger Zusammenarbeit mit den besten Verlagen und Übersetzern veröffentlicht die Reihe nur Prosa. Der Herausgeber schätzt und liest neue und alte arabische Dichtung, aber er besitzt nicht die Professionalität, die ihm als langjähriger Herausgeber und Autor von Prosatexten erlaubt, Prosatexte zu beurteilen.

Die Reihe will eine Brücke bauen, die die arabischen Autor(inn)en mit den Lesern anderer Kontinente verbindet. Die literarische Qualität, die schöpferische Kraft der Texte und die Fabulierkunst der Autoren sind die ausschlaggebenden Kriterien für die Auswahl eines Textes. Für die Entscheidung spielen Nationalität, Religionszugehörigkeit der Autoren sowie das Thema der Texte gar keine Rolle.

Diese Voraussetzung, so hoffen die Herausgeber und Freunde der Reihe, werden den Texten erleichtern, Leser in vielen Ländern zu faszinieren.